ストーリーテラー

ショーターのドキュメンタリー映画「無重力の世界」を観た。

エピソード1~3と三部に分けて、ショーターの生い立ちから、

亡くなるまでの軌跡を丁寧に描いている。

面白かったのは、ショーターが音楽を志すことになった時のエピソード。

音楽のミューズが舞い降りた瞬間を語っている。

ショーターの演奏している動画(ウェザーリポート時代のものなど)を見ると、

この人はやっぱり、ちょっと変わってんなアと思う。

あまり表情豊かではないけれど、

時に、幼さやいたずらっぽさ、落ち着きのなさ、気まぐれさが、

仕草にストレートに表れている。

挙動不審な振る舞いながらも、演奏自体は、リズムは正確無比だし、

説得力の高い咆哮が空間を突き刺している。

多分、音楽を含め、世界の見え方(聞こえ方)が、常人と少し違っていて、

彼にしかできない独特の解釈、捉え方ができるのであろう。

ショーターの即興を聴くと、音空間の全容を瞬時に捉えたうえで、

余裕をもって、切り分け、色を添えていくといった展開力にいつも圧倒される。

その即興の素晴らしさは、なんといっても語り口のうまさ、ドラマ性にあるのだが、

もう少し分析的に、述べてみるならば、

フレーズの積み重ねや構成により、即興的にドラマ性が構築されているというより、

演奏する前から、語るべき「物語」が既に、厳然としてそこに存在していて、

ショーターのあの独特の音色と間合い(語り口)によって、

その物語が、色彩豊かに、この世に再現されるような感じを受ける。

即興であって、即興でないとでも言おうか。必然性の高い即興とも言える。

よく、アーティストの偉大さを表現する際に、

演奏する前から音が聞こえてくる(見えてくる)気がすると言われることがあるが、

まさしくショーターは確固たるストーリーテラーなのであろう。

そして、ショーターの語り口を、グループサウンドとして昇華したのが、

ザビヌル率いるウェザー・リポートであろう。

「ウェザー・リポートの真実」(山下邦彦著)を読めば分かるが、

即興の定着化(譜面化)というザビヌルが選択した手法は、

ショーターという稀有なクリエーターあってこその適した手法なのであろう。

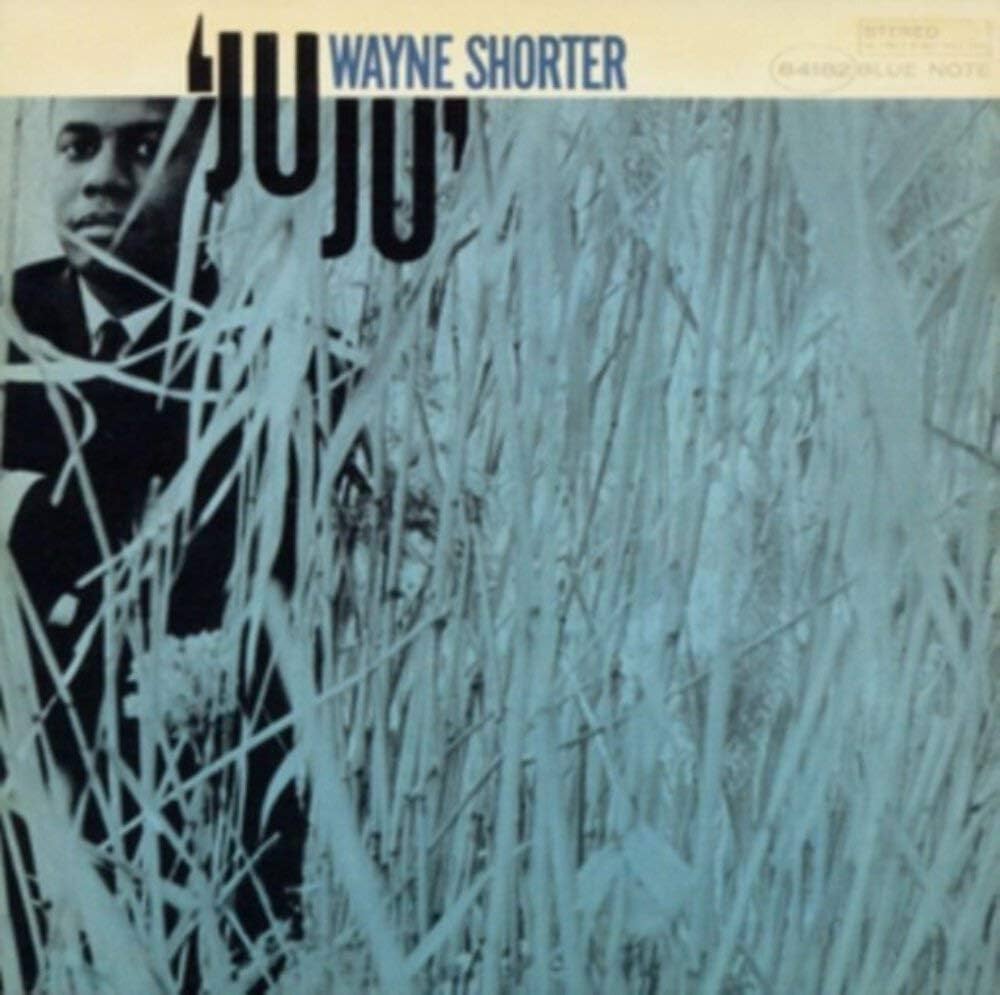

このアルバムを久々に聴いて、興奮した。

ジョン・コルトレーンカルテットのリズムセクションを従え、

ワンホーンで繰り広げられるストレートアヘッドなショーターの咆哮に、

魅了されっぱなしである。

マッコイもエルビンも、親分のコルトレーンの時よりも

興奮している気がするのは、私だけであろうか。

全てショーターのオリジナルというのも珍しいし、

おどろおどろしさ、アジアンテイスト、コスモロジカル、黒魔術、モーダルさ、

などなど、

ショーターの謎めいた深遠な世界が概観でき、堪能できる傑作アルバムである。

1 JuJu

2 Deluge

3 House of Jade

4 Mahjong

5 Yes or No

6 Twelve More Bars to Go

Wayne Shorter(tenor saxophone)

McCoy Tyner (piano)

Reggie Workman (bass)

Elvin Jones (drums)

この冒頭曲のショーターのソロは本当にドラマティック。

私もソロのドラマ性を身につけたいが、これは天分か。