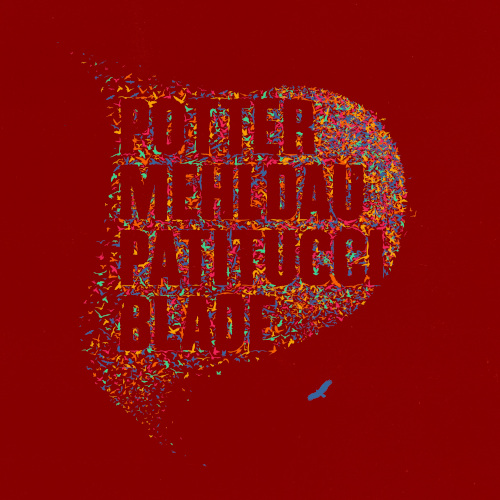

ジャケットが意味深! クリス・ポーターの新作を聴く

ポッター、メルドー、パティトゥッチ、ブレイドの名が記された

アルバムアートワークがまず意味深。

赤の下地の中央付近に、

細やかな無数の鳥の羽ばたくカラフルなシルエットに刻まれた

四人の赤字のクレジット。

地味なデザインでありながら、訴求力を感じる。

背景の赤地に赤字のクレジットは普通は、目立たないので、

あまり使わない組み合わせだが、

なんだか、このユニットの特徴を

端的に示しているような気がするのである。

全編、只管、「即興」が淡々と繰り広げられている。

楽曲の構成とか、極端な演出や盛り上がりなど、

奇を衒ったところが無く、

むしろ一聴して、平板にさえ感じるのだが、

そこがたまらなくいい!

ただ、四人がお互いの音を確かめながらインプロしている。

そんな印象がある。

何せこのメンバーである。

集まって、何を創造するのかは、どのように決まっていくのであろう。

そのプロセスこそ知りたいが、

聴いて感ずるところでは、

ポッターによる簡単なテーマ、構成提示だけで、

あとはも個々人の技量に任せた、

スポンティニアスな展開に任せたのではと予想するものである。

昨今、本当に良く練られ、考え抜かれた構成と

ジャズの新たな地平を突き走るような野心作も本当に多く出てきて、

ワクワクしているが、

このアルバムのように、

四人の円熟したインプロバイザーのインタープレイの成り行きに

身を任せるのも、なんともスリリングで嬉しい!

Chris Potter (ts, ss, b-cl)

Brad Mehldau (p)

John Patitucci (b)

Brian Blade (ds)

1. Dream of Home

2. Cloud Message

3. Indigo Ildikó

4. Eagle's Point

5. Aria for Anna

6. Other Plans

7. Málaga Moon

8. Horizon Dance

9. All the things you are

Chris Potter (ts, ss, b-cl)

Brad Mehldau (p)

John Patitucci (b)

Brian Blade (ds)